近日,我院刘希军教授团队在国际知名地学期刊《Geochemistry,Geophysics,Geosystems》上发表“Late Cretaceous extensional collapse driven by delamination in central Tibet prior to India‐Asia collision”新成果。博士生新生肖尧为论文第一作者,刘希军教授与吴浩副教授为论文共同通讯作者,桂林理工大学为第一通讯单位。

青藏高原是全球最年轻且最高的高原,其形成与演化深刻影响了东亚乃至全球的气候变化变化与资源分布,受到国内外地学工作者的关注。越来越多的研究表明,受白垩纪拉萨-羌塘地块碰撞过程的影响,藏北地区在印度-欧亚地块碰撞前已经发生显著的抬升,并形成了以拉萨-羌塘碰撞带为主体的原青藏高原(proto-Tibetan Plateau),然而关于原高原隆升的时限与动力学机制一直存有较大的争议。

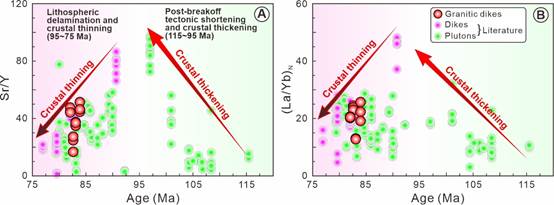

图1 藏北狮泉河地区白垩纪岩浆岩时间演变图

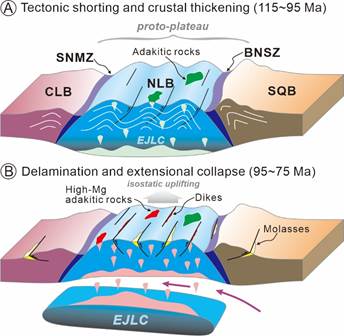

本文以藏北狮泉河地区广泛发育的花岗质岩脉为主体研究对象,在详细的野外地质调查基础上,通过系统的地质年代学、地球化学和大陆动力学的研究,取了如下认识:1)大规模岩脉的出现,结合锆石U-Pb定年结果与区域同期磨拉石建造的出现,揭示拉萨-羌塘碰撞在晚白垩世处于碰撞后造山垮塌阶段;2)全岩主微量元素与Sr-Nd同位素地球化学组成,结合锆石原位Lu-Hf同位素特征,表明狮泉河花岗质岩脉起源于深部新生代的变火成岩下地壳部分熔融;3)综合对比研究表明拉萨-羌塘碰撞带于晚白垩世同步发生了地表隆升、岩石圈减薄以及高Mg埃达克质岩浆的爆发,研究认为晚白垩世负责构造-岩浆活动是碰撞后增厚榴辉岩相下地壳拆沉的产物,而深部拆沉过程引发的均衡反弹导致了原高原的造山垮塌过程。该研究不仅对限定青藏高原早期抬升过程提供了重要的约束,同时对理解碰撞造山带构造-岩浆演化具有一定的启示意义。

图2 拉萨-羌塘碰撞带白垩纪晚期构造-岩浆演化模式

图3 论文发表情况

论文信息:

Xiao, Y., Liu, X. J., Wu, H., Liu, M., Liu, H. Y., Song, Y. J., & Liu, F. (2025). Late Cretaceous extensional collapse driven by delamination in central Tibet prior to India‐Asia collision. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 26, e2025GC012305. https://doi.org/10.1029/2025GC012305.