近日,我院李赛赛教授与中国地质科学院地质研究所、英国卡迪夫大学、昆明理工大学的学者合作,在国际知名地学期刊《Mineralium Deposita》上发表题为“Formation of the Shuixie Cu–Co ore district in response to structural reactivation during block rotation in the southeastern Tibetan Plateau”的最新研究成果。李赛赛教授为论文第一作者,中国地质科学院地质研究所张洪瑞研究员为论文通讯作者。

陆块旋转是板块运动过程中的一种普遍现象,通常借助于一组平行排列的走滑断层而实现。陆块旋转会造成新生成的R和R’压性破裂的张开,从而充填脉体形成矿床。这一点以滇西白秧坪矿集区最为典型(Zhang et al., 2024)。另外,陆块旋转还会导致先期构造活化,进而充填成矿。但是,区分再活化构造与新生构造属于构造地质学难题,陆块旋转过程中的构造活化与成矿耦合关系还未得到有效揭示。针对上述科学问题,李赛赛教授和合作者选择滇西兰坪盆地南部水泄矿集区,通过详细的野外地质填图、控矿构造解析和低温热年代学研究,得到了以下主要结论:

1. 三阶段构造演化

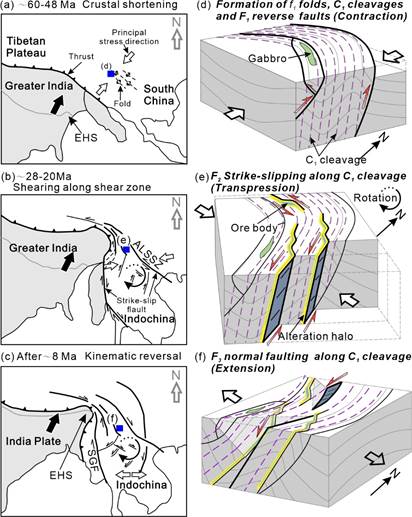

水泄矿集区发育三阶段变形构造(图1)。D1阶段(60–48 Ma):印度板块北北东向楔入欧亚板块,引发地壳缩短,形成北西向褶皱、逆断层及陡倾劈理。D2阶段(28–20 Ma):区域应力场转变为近东西向挤压,早期劈理活化为左行走滑断层,控制铜钴矿体就位。D3阶段(8 Ma至今):区域应力场转变为东西向伸展,走滑断层再次活化为正断层,成矿作用终止。

图1 水泄矿集区区域构造演化与成矿关系

2. 陆块旋转驱动成矿

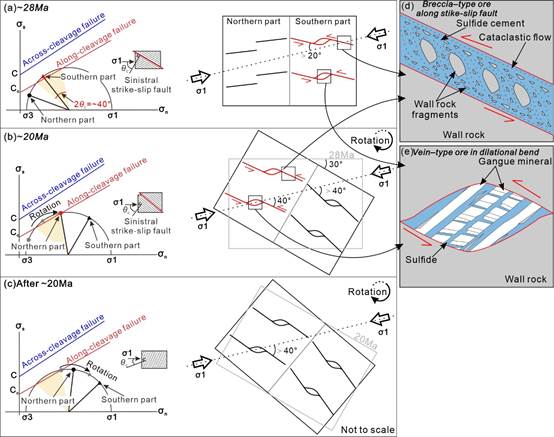

兰坪地块位于青藏高原东南部,受印度-亚洲大陆斜向碰撞影响发生顺时针旋转。渐新世—中新世时,早期构造面理与区域主应力夹角变化,促使走滑断层阶段性活化。矿体赋存于左行走滑断层的简单剪切(角砾岩型矿石)及张扭性(脉状矿石)区域(图2)。

图2 陆块旋转-构造活化-成矿模型

3. 低温年代学限定

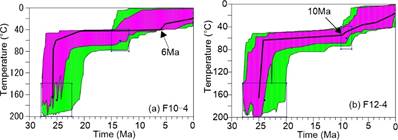

锆石、磷灰石(U-Th)/He年龄显示,水泄矿集区左行张裂时代为28–20 Ma(图3)。其中,矿集区南部早于矿集区北部2–4.6 Ma,与藏东南陆块旋转过程一致。

图3 锆石、磷灰石(U-Th)/He年龄HeFTy软件反演结果

该研究首次将水泄矿集区铜钴成矿与大陆碰撞以及陆块旋转进行动力学关联,揭示了斜向碰撞带“陆块旋转-构造活化-矿体就位”的一体化机制,完善了陆块旋转控矿模型。研究成果对矿产资源勘探实践具有重要指导意义。

论文链接:

Saisai Li (李赛赛), Hongrui Zhang* (张洪瑞), Thomas Blenkinsop, Zengqian Hou (侯增谦), Chuandong Xue (薛传东), Zhijun Feng (冯志军). 2025. Formation of the Shuixie Cu–Co ore district in response to structural reactivation during block rotation in the southeastern Tibetan Plateau. Mineralium Deposita, https://doi.org/10.1007/s00126-025-01362-y