为巩固课堂理论知识,提升学生野外识别地质地貌、岩层、气候植被等自然地理要素的实践能力,促进理论与实践深度融合,2025年10月9日至11月9日,我院李仁成、唐湘玲、钟雪梅、王静四位指导老师带领2023级自然地理与资源环境专业71名学生,以桂林周边猫儿山、天湖等区域为核心,开展了为期四周的自然地理野外综合实习。

动员大会启幕筑牢实习根基

10月9日上午,全体师生在雁山校区01501教室召开野外实习动员大会,标志着本次综合实习正式启动。大会由实习总负责人李仁成老师主持,他从实习日程规划、安全纪律规范、学术调研要求三个维度进行全面部署,勉励同学们珍惜实践机会,在野外考察中夯实专业基础、锤炼实操本领。唐湘玲老师则聚焦后勤保障细节,对住宿安排、饮食安全及出行防护等事宜进行细致说明,为实习顺利开展筑牢保障防线。据悉,本次实习路线经过精心设计,覆盖桂北地区多种典型自然地理单元,旨在通过系统连贯的野外考察,帮助学生掌握自然地理各要素的调查方法与综合分析能力。

攀登华南之巅探究垂直分异规律

10月12日至13日,实习团队开启首段考察行程,聚焦"华南之巅"猫儿山的垂直地带谱研究。12日上午,师生们首先赴兴安华江探访长征国家文化公园,将课程思政有机融入实践教学。随后,在李仁成、唐湘玲、王静三位老师的带领下攀登猫儿山,沿山地垂直带谱开展系统性观测——从基带常绿阔叶林到山顶灌丛,同学们逐段记录植被类型、土壤剖面、气候特征及地质地貌的连续变化,直观感受并深刻理解自然地理环境的垂直分异规律。13日返程途中,四位老师带领学生考察三江源头区域,指导大家识别水源起源特征、观察森林泥炭地貌;行程最后,师生们走进老山界,重走红军长征故地,在红色足迹中感悟初心使命。

扎根田间地头深耕土壤观测

10月21日,钟雪梅、唐湘玲等4位老师带领学生前往学校附近的云塘村,开展田间土壤专项观察实习。为确保观测效果,老师首先在田间开展现场授课,详细讲解土壤剖面挖掘方法、观测指标及记录规范,同学们认真聆听并做好要点记录。理论讲解结束后,学生分为两大组分工协作,成功挖掘两个标准土壤剖面,通过实地观测分析土壤质地、结构及剖面特征。实习间隙,师生共同开展广西特色窑鸡等团建活动,在轻松氛围中增进团队凝聚力。

探秘丹霞地貌聚焦生态治理

10月27日至29日,实习团队转场资源县,开展为期三天的丹霞地貌与湿地生态专题考察。27日,师生们走进八角寨国家级地质公园,直面中国南方丹霞地貌的典型代表,在老师指导下探究丹霞地貌的物质构成、形态特征及演化成因,通过实测数据记录与样本分析,深化对地貌形成机制的认知。28日,队伍前往真宝顶区域,再次开展中山地貌垂直地带性对比研究,同时考察宝顶水库等水利设施,分析水文工程对区域地理环境的影响。29日,实习焦点转向天湖国家湿地公园,同学们围绕湿地植被演化规律开展调研,探讨区域生态环境治理与修复的有效策略。返程途中,师生们参观湘江战役纪念馆,在红色教育中传承革命精神,为本次专题考察画上圆满句号。

实践赋能成长深化育人成效

本次野外实习始终秉持"安全第一、团队协作、学术严谨"的原则,全面覆盖地质、地貌、气候、水文、土壤、生物等自然地理核心要素。通过本次实践,学生们不仅将课本上的"白纸黑字"转化为野外的奇峰异洞、苍茫云海等鲜活实景,更在实地考察中提升了专业素养与野外工作能力,实现理论与实践的无缝对接。同时,实习过程中的团队协作与红色教育,进一步增强了师生凝聚力,激发了同学们热爱自然、报效祖国的情怀。

钟雪梅老师在猫儿山为学生授课

全体师生在天湖合影留念

学生进行土壤剖面观察填表

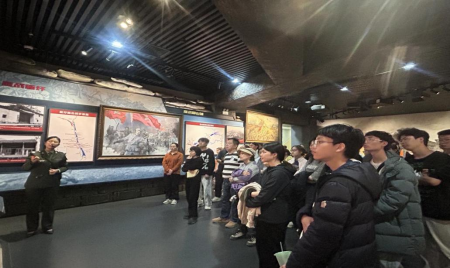

李仁成老师在实习点讲课

讲解员为学生们授课

全体师生在湘江纪念馆前合影留念

(一审:唐湘玲;二审:沙鑫;三审:付伟)