(官网链接:https://www.glut.edu.cn/info/1134/21749.htm)

“屏幕上这条电阻率异常曲线,就是隐伏花岗岩向我们发出的‘密码’。”在广西隐伏金属矿产勘查重点实验室的数据分析中心,地球科学学院刘希军教授指着屏幕上的蓝色曲线仔细解读深部地质信号。实验室的另一端,学院地球物理勘探团队正调试着自主研发的AMT高低频采集设备,这套能穿透千米岩层的“地质透视镜”,让深埋地下的花岗岩体从“隐匿”走向“显形”。这一幕,正是地球科学学院深耕隐伏花岗岩研究的日常缩影,更是学校以高原学科建设为抓手,锚定“四个面向”战略导向,服务国家关键金属资源安全的生动实践。

华南特殊的构造演化史,是全球板块构造与大陆动力学研究的“天然实验室”,更是解锁东亚地质演化密码的关键区域。作为扎根华南有色金属之乡的高校,学校坚持以地质资源与地质工程学科为核心,在隐伏花岗岩研究领域书写从理论奠基到技术破壁的“桂工篇章”。

学科传承:笃行致远的“地质报国”坚守

隐伏花岗岩预测与深部找矿研究是学校地质学科刻入基因的传统优势与特色。1956年建校伊始,学校便敏锐聚焦国家矿产资源需求,成立矿床地质与地球物理勘探专业,成为华南地区较早开展有色金属隐伏矿床研究与人才培养的单位之一。上世纪八九十年代,我校袁奎荣教授、刘家远教授等地质先驱聚焦隐伏花岗岩成矿理论研究,编写出版《隐伏花岗岩及其研究方法》《隐伏花岗岩预测及深部找矿》等引领性专著;创建全国首家以隐伏矿床为核心研究方向的专门机构——隐伏矿床研究所,为推动华南花岗岩及其区域成矿理论发展、引领滇桂湘等省(区)矿产勘查工作做出过重要贡献。其中,相关研究成果更斩获1987年国家科学技术奖特等奖。

如今,这份学术传承在学校高原学科建设中愈发坚实。作为“地质资源与地质工程”广西一流学科的核心方向,隐伏花岗岩研究依托省部共建协同创新中心、广西隐伏金属矿产勘查重点实验室等平台,组建起以“关键金属成矿理论与勘查技术”国家级黄大年式教师团队为核心的科研梯队。从有色金属成矿理论创新到找矿技术攻坚,从传统地质调查到智能探测应用,一代代桂工科研人接力攻关,用数万名地质英才的培养成果和两度荣获“全国教育系统先进集体”(2009年、2024年)的荣誉,诠释着“地质报国”的初心。

学校地球科学学院荣获2024年“全国教育系统先进集体”称号

“关键金属成矿理论与勘查技术”全国高校黄大年式教师团队合影

技术破壁:解锁千米地下的“找矿密码”

“广西的隐伏花岗岩体数量众多,成矿地质条件极其复杂多样,开展找矿预测工作如同‘在豆腐里找铁钉’——既要穿透巨厚岩层覆盖,又要精准识别矿致异常。”这一比喻,道出了隐伏花岗岩和深部找矿研究的艰巨挑战。而正是这份挑战,催生了桂工团队的技术破壁之路。

针对这一难题,团队联合广西地质矿产勘查开发局、中国有色桂林矿产地质研究院等单位,依托广西找矿突破战略行动地质矿产勘查科研项目等课题,在西大明山、栗木等矿田开展长期攻关,逐步揭开了隐伏花岗岩的“成矿密码”。

学校与广西第四地质队在西大明山国家级整装勘查区开展矿产地质调查

理论奠基:构建“成矿导航图”。在理论层面,团队深化“隐伏花岗岩-流体-盖层耦合控矿”核心认知,建立具有广西区域特色的“西大明山式”“大瑶山式”“栗木式”等隐伏花岗岩成矿多样式模型,厘清了钨、锡、铅锌、铌钽等关键金属的富集规律。“就像掌握了矿床的‘生长规律’,我们能精准判断哪里藏着富矿。”项目成员指着成矿模型图介绍。这些理论成果已成为广西深部找矿的“导航图”,为桂西南西大明山W-Pb-Zn-Ag国家级整装勘查区、桂东北越城岭W-Sn-Nb-Ta-Rb多金属成矿区、桂东栗木W-Sn-Nb-Ta多金属矿田等区域的资源增储突破提供了坚实支撑。

探测突破:打造“地质透视眼”。“看不见”是深部找矿的最大难题,而团队研发的技术让地下世界“透明化”。AMT高低频综合信息采集等专门针对隐伏花岗岩位态探测和矿致异常识别的关键技术方法,实现垂向大深度高分辨率隐伏岩体界面地球物理探测及隐伏矿体靶区圈定,即使在复杂地形环境中,也能有效识别隐伏岩体界面;具有自主知识产权的地电化学勘查技术,如同给地球做“血液检测”,通过分析地表介质中的元素异常,成功定位深部隐伏伟晶岩体,相关专利技术已在全国多省区推广应用,成为隐伏矿体靶区圈定的“利器”。

地球物理电磁法野外勘查现场

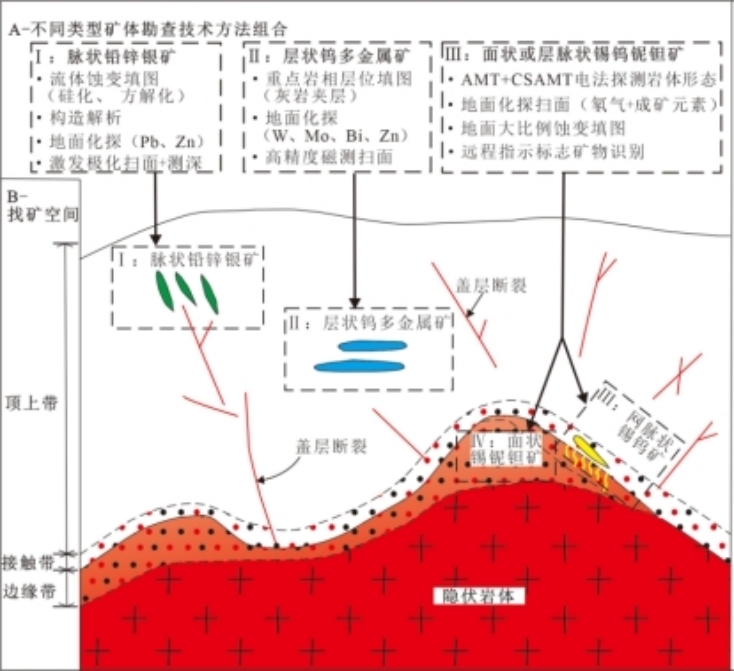

集成增效:搭建“技术工具箱”。团队集成优化隐伏花岗岩区“地质-物探-化探-遥感”综合找矿技术体系,将流体蚀变填图、高精度磁测、激发极化扫面等方法模块化组合,针对面状锡钨矿、脉状铅锌矿、层状钨多金属矿等不同矿体类型,提供定制化勘查方案。相关技术已推动关键金属勘查从“第一找矿空间”向“第二找矿空间”高效延伸。团队围绕该方向出版专著3部、发表论文50余篇,成果应用产生显著经济社会效益。

广西隐伏花岗岩区主要成矿类型深部找矿技术方法集成模式图

桂工担当:从实验室到产业一线的价值转化

“始终对接国家资源安全和广西产业需求,推动关键金属高峰学科建设多出成果、出好成果。”在学校关键金属高峰学科建设工作会议上,这一定位成为全体科研人的共识。而这份共识,正转化为从实验室到产业一线的“硬核行动”。

在桂东北栗木矿田,面对老矿山资源枯竭的困境,我校团队与生产勘查单位密切合作,运用深部成矿理论与找矿技术在原有矿区深边部新发现一批锡钽铌矿体,为这座百年矿山注入新活力。在桂西铝土矿勘查区,通过成矿理论创新,指导发现1处大型、2处中型沉积型铝土矿床,为广西铝产业高质量发展“输血”。在靖西锰矿、大瑶山铜矿等矿产地,学校与广西地矿局建立长期合作机制,将综合找矿技术纳入广西找矿突破战略行动技术体系,成为地方找矿的“核心支撑”。

桂西某锑矿找矿勘查现场

更长远的担当,体现在“育人+赋能”的双重布局中。学校构建从本科到博士的完整人才培育体系,以《岩浆岩岩石学》等自治区一流课程为载体,定向输送深部找矿专业人才;实验室向企业开放共享设备平台,每年开展基层地质人员培训,为广西关键金属产业储备“技术后备军”。如今,针对南丹关键金属高质量发展综合试验区建设需求,团队正研发低品位矿高效利用技术,全力打造“生态保护与产业发展双赢”的广西样板。

广西南丹某锡多金属矿井下综合勘查现场

向深而探:续写关键金属安全的“桂工答卷”

“当第一找矿空间逐渐饱和,深部勘查就是保障资源安全的必然选择。”刘希军教授的目光投向实验室墙上的中国地质图,一批立足华南和西南地区的有利成矿远景区标注着新的征程。目前,团队已启动“隐伏花岗岩区1000-2000米深部找矿技术”攻关,目标是将“第二找矿空间”向“第三找矿空间”进一步延伸。

在建设新时代壮美广西的蓝图中,学校隐伏花岗岩研究正驶向更广阔的领域:依托高原学科优势,联合东盟国家开展跨境找矿合作,让“桂工技术”走向国际;聚焦锂、铌、钽等战略性新兴矿产,为新能源产业提供“资源保障”;深化无人机、遥感技术与地球物理探测的深度融合,推动智能找矿技术迭代升级。

在关键金属资源安全的国家战略中,这份扎根八桂大地的担当,正以更深厚的学科积淀、更前沿的技术创新,在千米地下开拓出保障国家资源安全的广阔空间,续写“地质报国”的新辉煌!

(一审:李书平;二审:刘希军;三审:陈小波)